Il y a un temps pour enterrer les morts, un temps pour fourbir les armes ; il y a un temps pour que le temps s’écoule à notre guise, pour que s’affermisse notre courage. Et c’est nous, nous, qui sommes les maîtres du temps.

—Mahmoud Darwish, Une mémoire pour l’oubli, 1982 1

1 Darwish, Mahmoud, Memory for Forgetfulness, trad. Ibrahim Muhawi, University of California Press, Berkley, 199, p.11.

Out of sight, out of mind [Loin des yeux, loin de l’esprit] 2

2 NdT : équivalent anglophone de « loin du cœur » en français.

. Ainsi sonne cet adage sur l’inextricable relation entre l’œil et l’esprit — entre le fait de voir une personne ou un objet, et de penser à ceux-ci, d’une façon particulière, ou pas du tout. J’ai été récemment frappée par la résonance entre cette expression générique et les approches critiques de la visualité qui abordent les liens entre vision et cognition, comme le travail de l’historien de l’art britannique Michael Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy [L’œil du Quattrocento. L’usage de la peinture dans l’Italie de la Renaissance.] (1972). Dans cet ouvrage phare, Baxandall soutient que l’information visuelle — y compris des techniques de représentation comme la perspective linéaire — est traitée différemment par le cerveau de chaque spectateur·ice, tout en adhérant aux déterminations historiques, sociales et culturelles plus générales. Son concept de « period eye [œil d’une époque] » — d’un regard situé dans le temps et l’espace — a mis en lumière les liens entre épistémologie et vision, révélant de ce fait les préjugés historiques et culturels de la perception occidentale.

Par extension, « out of sight, out of mind » fait écho à des méthodes ultérieures de visualité postcoloniales et décoloniales — celles qui interrogent les modalités de représentation déformées par l’Empire (qui a le privilège de représenter qui ? À quelle(s) fin(s) ?), comme l’opus L’Orientalisme : L’Orient créé par l’Occident (1978) du critique littéraire palestinien-américain Edward Saïd. Étirant ce fil ténu encore plus loin, je pense : « out of sight, out of mind » rappelle aussi l’aspect relationnel du regard (qui s’arroge la légitimité de regarder ? Et de regarder qui ?) dans un monde structuré par de violentes dynamiques de pouvoir impérialistes, coloniales et militaires, que le philosophe et poète martiniquais Édouard Glissant éclaire dans Poétique de la Relation (1990), tout comme le théoricien visuel Nicholas Mirzoeff dans The Right to Look: A Counterhistory of Visuality [Le Droit au Regard : une Contre-histoire de la Visualité] (2011).

En permutant « esprit » et « temps », je situe la pratique de Monia Ben Hamouda au cœur d’une histoire de l’art plus étendue du monde arabophone. Je l’étudie en croisant des perspectives issues des études visuelles et culturelles, ainsi que d’autres liées aux chronopolitiques. Comprenant peinture, sculpture, installations spatiales et olfactives, son travail représente peut-être un objet inhabituel pour les études visuelles. Son approche, ostensiblement orientée par le choix des matériaux, emploie en effet des épices parfumées, du charbon, et des métaux. Ces éléments mutables affectent l’expérience du·de la spectateur·ice dans la durée, produisant une interruption de la temporalité par le biais de la matérialité.

Pourtant, une autre rupture temporelle, plus subtile, entre en jeu dans sa pratique. Dans ce texte, j’interprète sa pratique polyvalente en lien avec des stratégies de résistance à la violence visuelle et à des chronologies imposées. Ben Hamouda se (ré)approprie des signifiants historiques et culturels — aussi variés que les peintures rupestres des grottes de Lascaux en Dordogne, le futurisme italien, l’écriture arabe, la calligraphie islamique — en toute conscience. Cette récupération correspond à une disruption de l’histoire de l’art en tant que discipline occidentale influencée par une conception téléologique du temps — donc rattachée à la linéarité et au progrès, et qui a renforcé des hiérarchies racialisées entre les cultures.

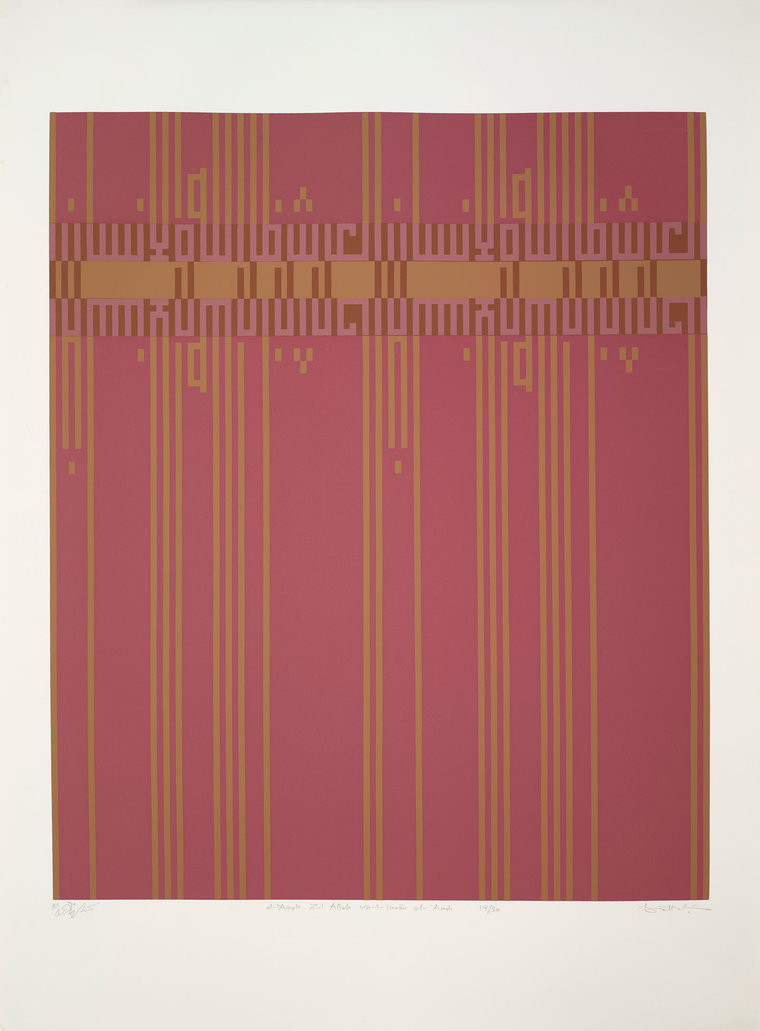

Monia Ben Hamouda, Aniconism as Figurative Urgency [Hamra], 2022. Courtesy: the artist; Ariel — Feminisms in the Aesthetics, Copenhagen; ChertLüdde, Berlin

En effet, Ben Hamouda mobilise ces codes sous forme d’images (le terme « images » renvoie ici aux conceptions mentales plutôt qu’aux représentations visuelles), en faisant appel à leur signification personnelle, leur valeur culturelle plus large, et leur interprétation par des publics occidentaux ou blancs. En combinant des motifs ancrés dans plusieurs passés et lieux, elle ouvre de nouvelles (im)possibilités d’interprétation. Elle déploie une hybridité 3

3 Tout au long de ce texte, je ferai référence au concept d’hybridité de Homi K. Bhabha — soit la combinaison (mixedness) en constante négociation inhérente à l’identité culturelle, y compris celle des sujets diasporiques postcoloniaux. Voir : Bhabha, Homi K., The Location of Culture, Routledge, London/New York, 1994.

culturelle et temporelle qui s’apparente à une forme d’illisibilité. Ainsi, elle occulte toute lecture figée de ces éléments, en mettant simultanément en avant sa propre positionnalité en tant que sujet diasporique.

Cet essai considère d’abord l’approche propre à Ben Hamouda de l’écriture et des lettres arabes en tant que formes, en la situant dans une histoire plus large des productions culturelles islamiques, ainsi que de l’art moderne arabe et nord-africain. Mes définitions des termes « islam » et « art et archéologie islamiques » sont nourries par les écrits de Shahzad Bashir, Professeur en Sciences Humaines Islamiques, qui affirme que « l’Islam fonctionne comme un facteur intérieurement diversifié mais rhétoriquement unificateur dans les affaires internationales » 4

4 Le livre interactif de Shahzad Bashir, que vous pouvez parcourir de façon aléatoire, vous permet de tisser un récit différent de l’Islam et de l’art et l’archéologie islamiques à chaque visite. Voir : Bashir, Shahzad. A New Vision for Islamic Pasts and Futures (Une Nouvelle Vision pour les Passés et Futurs Islamiques). Cambridge/London, The MIT Press, 2022, URL : https://doi.org/10.26300/bdp.bashir.ipf

. Dans le sillage des découvertes de Bashir sur les positionnalités historiques et culturelles liées à l’art islamique, il m’a semblé crucial de contextualiser le travail de Ben Hamouda au sein d’un arc historique plus long, en le comparant à des productions réalisées des décennies, voire des siècles plus tôt.

En tant qu’historienne de l’art, je suis les recommandations de Fernando Esposito qui invite à considérer « le rôle chronopolitique des historiens », et à réfléchir de manière critique sur « la périodisation [qui] est chronopolitique, et qui est aussi le point où l’eurocentrisme et le chronocentrisme se rencontrent » 5

5 Esposito, Fernando & Becker, Tobias, « The Time of Politics, The Politics of Time, and Politicized Time: An Introduction to Chronopolitics (Le Temps des Politiques, les Politiques du Temps, et le Temps Politisé : Une Introduction aux Chronopolotiques)», History and Theory, Volume 62, N°. 4, Décembre 2023, p. 21-23.

. En outre, mon interprétation est aussi alimentée par des recherches autour d’autres géographies postcoloniales (ici, l’Asie du Sud), ce qui situe le travail de Ben Hamouda au sein de pratiques issues de la Global Majority [Majorité Mondiale] plus largement. Cela me permet d’avancer que son approche navigue habilement entre un processus volontaire et subversif de ré-orientalisme et un dispositif d’illisibilité — une stratégie que je conçois comme profondément diasporique et transculturelle. Par la suite, j’aborde les aspects transhistoriques de sa pratique, en m’intéressant en particulier aux effets de l’association de temporalités multiples dans le corpus d’œuvres présentées au fil de l’exposition Post-scriptum — expression latine qui signifie « ce qui est écrit après » et suggère ainsi une futurité ancrée dans le passé.

Aborder la lettre arabe en tant que forme : entre Hurufiyya et ré-orientalisme ?

La pratique sculpturale de Monia Ben Hamouda est marquée par un usage récurrent du fer — recourbé, percé et/ou découpé au laser pour évoquer l’écriture cursive de la calligraphie arabe. Au premier regard, læ spectateur·ice averti·e et læ lecteur·ice de la langue arabe pourraient assimiler la répétition des lignes fluides et courbes des structures suspendues et des panneaux sculpturaux aux styles traditionnels thuluth et divanî de la calligraphie arabe — voir la série Aniconism as Figurative Urgency [Aniconisme comme Urgence Figurative] (2021–en cours) et Theology of Collapse (The Myth of the Past) [Théologie de l’Effondrement (Le Mythe du Passé)] (2024–en cours). Par l’étirement et l’abstraction de ces marqueurs au-delà de la lisibilité, Ben Hamouda transforme l’écriture en silhouette, écho de l’étymologie même de khāt, mot arabe pour « calligraphie » qui signifie littéralement « ligne ».

Ce qui ressemble à une lettre se mue en forme : les lignes s’entrelacent pour tracer des silhouettes parfois abstraites, ou esquisser ici et là des représentations ambigües. Elles délinéent des ombres, de délicates mains humaines, ou peut-être des jambes animales. Aborder l’écriture arabe comme forme semblerait ne pas être en contradiction avec l’art traditionnel de la calligraphie, utilisée depuis le 9ème siècle à « des fins iconographiques ou ornementales » 6

6 Grabar, Oleg, The Formation of Islamic Art (La formation de l’art islamique), Yale University Press, New Haven, 1978 (1973), p. 135.

selon l’historien de l’art islamique Oleg Grabar. Néanmoins, comme le note Grabar, « quelles que soient ses valeurs abstraites visibles de toustes, [la calligraphie] présuppose tout à fait une pleine connaissance du texte » 7

7 Ibid, p. 135.

— c’est-à-dire du texte sacré du Coran, la calligraphie étant à l’origine employée pour documenter et préserver son contenu sur les bâtiments comme dans les livres.

Madiha Umar, The Eyes of Night, 1961, huile sur toile, 60 x 90 cm, Barjeel Art Foundation, Charjah © Estate Madiha Umar

En conséquence, l’adaptation par Ben Hamouda de la lettre arabe en forme place sa pratique en dehors de l’art traditionnel de la calligraphie et de sa portée religieuse — non seulement parce que son appropriation de la calligraphie en réduit la signification par rapport à l’arabe, mais aussi parce qu’elle ne maîtrise pas totalement la langue elle-même 8

8 Entretien avec l’artiste par email, 12 août 2025.

. La valeur symbolique de la calligraphie (en tant que forme et pratique culturelle qui se propage à travers le monde arabophone en dépassant son envergure spirituelle) reste perceptible dans ces œuvres, puisqu’elles font clairement référence à la langue arabe. Dans ce sens, les sculptures de Ben Hamouda peuvent s’inscrire dans la lignée de l’Hurufiyya, un mouvement artistique de la moitié du 20ème siècle qui fit surface au sein du monde arabophone et de ses diasporas. Avec son étymologie dérivée de harf, « lettre » en arabe, l’Hurufiyya s’inspirait de la vigueur visuelle de la calligraphie et cultivait l’utilisation de la lettre comme un « élément plastique » 9

9 Shabout, N., « Huroufiyah: The Arabic Letter as Visual Form (Hurufiyya : La lettre arabe comme forme visuelle) », dans Lenssen, Anneka; Rogers, Sarah, et Shabout, Nada (eds)., Modern Art in The Arab World. Primary Documents, The Museum of Modern Art, New York, 2018, p. 142.

.

Les prémices de ce mouvement peuvent être localisées dans un texte de 1949 écrit par la peintre syro-irakienne Madiha Umar qui, alors étudiante à la Corcoran Academy of Fine Arts de Washington, faisait des recherches sur l’histoire de la calligraphie et décida « d’utiliser l’alphabet arabe comme une base pour [ses] peintures abstraites » 10

10 Umar, Madiha, « Arabic Calligraphy: An Inspiring Element in Abstract Art (1949-50) (La calligraphie arabe : élément d’inspiration dans l’art abstrait (1949-50)) », dans Lenssen, Anneka; Rogers, Sarah, et Shabout, Nada (eds)., op. cit., p. 142.

. L’Hurufiyya se répandit largement dans les années 60 et 70, comme le prouvent entre autres les peintures des irakiens Dia al-Azzawi et Rafa Nasiri, du palestinien Kamal Boullata, et de l’algérien Rachid Koraïchi. Les deux principes du mouvement consistaient à « négocier la lettre comme un élément plastique qui s’appuie sur la compréhension moderniste de la forme, et à construire une œuvre d’art moderne impliquée dans sa spécificité culturelle » 11

11 Shabout, N., « Huroufiyah: The Arabic Letter as Visual Form », op. cit., p. 142.

, selon l’analyse de l’historienne de l’art Nada Shabout.

Rafa Nasiri, Untitled, 1981, gravure à l’eau forte, aquatinte et impression par viscosité sur papier, 57.5 x 78 cm, Dalloul Art Foundation, Beyrouth.

Il est important de relever que le travail de ces artistes s’étendait de l’abstraction pure (comme on l’observe dans la pratique de Boullata) à une approche plus expressioniste de la figuration qui intégrait des éléments abstraits (les peintures de Nasiri) — un aspect qui entre en résonance avec le traitement tout aussi fluide du métal sculpté chez Ben Hamouda. Cette généalogie clarifie les enjeux de la pratique de Ben Hamouda. Comme dans l’Hurufiyya, la lettre ne l’intéresse pas en tant que véhicule sémantique, ni en tant que simple forme, mais comme un emblème de valeur culturelle.

En effet, les artistes de l’Hurufiyya avaient été galvanisé·e·s par le panarabisme et le sécularisme de l’époque, ce qui les avait poussé·e·s à adopter la lettre comme un « signifiant de l’identité arabe ». Pour elleux, la lettre-comme-forme éludait le passé religieux de la calligraphie et déstabilisait la fascination archéologique de l’occident pour elle — une fétichisation obsessionnelle inséparable de la pulsion coloniale et impérialiste qui anime la discipline de l’archéologie 12

12 Pour un résumé de l’impact des régimes coloniaux et postcoloniaux sur la production de connaissances archéologiques au sein du monde arabe, voir : Munawar, Nour Allah, « Time to decolonise: ‘If not now’, then when? (Le temps de la décolonisation est venu : ‘si ce n’est pas maintenant’, alors quand ?) », Journal of Social Archaeology, Volume 24, Issue 1, 2024, p.3-12, URL : https://doi.org/10.1177/14696053231224321. Pour une discussion plus accessible, quoique presciente, des entremêlements entre art islamique et archéologie, colonialisme, et guerre, voir : Rabbat, Nasser, « On Art History in Times of War (L’histoire de l’art en temps de guerre)», Art in America, 5 juin 2025, URL : https://www.artnews.com/art-in-america/columns/on-art-history-in-times-of-war-gaza-islamic-nasser-rabbat-1234744329/

. Du point de vue de ces artistes, soustraire la dimension religieuse de la calligraphie et la sémantique du langage transformait la lettre en une « forme décolonisée » 13

13 Shabout, N., « Huroufiyah: The Arabic Letter as Visual Form », op. cit., p. 142.

.

Kamal Boullata, El Arsh Zil Allah wa’L Insan Zil Allah, 1983, sérigraphie couleur sur papier, 76 x 56 cm, Dalloul Art Foundation, Beyrouth.

Code-switching : le piège du ré-orientalisme, prendre le diasporique en compte, et emprunter au futurisme

Ironiquement, l’héritage de l’Hurufiyya trahit en partie son élan décolonial. Le nom même du mouvement devint un terme parapluie qui ne désignait plus uniquement les chefs-d’œuvre du genre, mais aussi des applications décoratives de l’écriture arabe. Ces dernières circulèrent comme marchandises dans le marché de l’art occidental notamment dans les années 2000, se conformant aux clichés et attentes néo-orientalistes. Afin de contextualiser la pratique de Ben Hamouda dans ce paysage postcolonial complexe, il est nécessaire de préciser sa positionnalité. Son adaptation en apparence formaliste du langage soulève inévitablement des questions politiques d’identité, d’adresse et de réception — que ce soit par le marché ou l’apparatus institutionnel. Ben Hamouda est une artiste tunisienne-italienne, née dans une communauté musulmane à Milan, qui partage actuellement son temps entre sa ville natale et al-Qayrawan en Tunisie. Ce double ancrage lui offre une visibilité à la fois au sein de la Majorité Globale et de l’Occident, lui attribuant sans détour la condition d’artiste diasporique internationale. Je mentionne ces paramètres car ils sont essentiels pour comprendre la question d’adresse dans sa pratique : à partir de quel endroit, et à qui, son engagement vis-à-vis de l’écriture arabe parle-t-il ?

Il est crucial de souligner que Ben Hamouda a choisi une langue qu’elle ne maîtrise pas complètement comme son principal motif. Ce faisant, elle s’amuse à parcourir le terrain glissant que la critique littéraire et géographe interdisciplinaire Lisa Lau a baptisé « ré-orientalisme » 14

14 Lau, Lisa, « Re-Orientalism: The Perpetration and Development of Orientalism by Orientals (Ré-orientalisme : la perpétration et le développement de l’orientalisme par les orientaux) », Modern Asian Studies, Vol. 43, N°. 2, 2009, pp. 571-590, URL : https://www.jstor.org/stable/20488093

. S’inspirant de la définition d’Edward Saïd de l’orientalisme comme un processus d’altérisation qui place en son centre un regard occidental pour objectifier son sujet « oriental », Lau réactualise le concept en observant que les productions culturelles de la diaspora peuvent reproduire des dynamiques analogues. En particulier, les écrivain·e·s d’Asie du Sud basé·e·s en Occident profitent d’une popularité disproportionnée par rapport aux « home authors » 15

15 Ibid, p. 575.

, c’est-à-dire les auteur·ice·s locaux·ales qui écrivent en/depuis l’Asie du Sud, favorisant ainsi la circulation d’images culturelles sélectives qui sont ensuite généralisées comme normatives. Cela produit, selon Lau, une nouvelle forme d’orientalisme perpétrée par les sujets diasporiques elleux-mêmes et qui « consolide les fables et les stéréotypes » 16

16 Ibid, p. 582-584.

.

Monia Ben Hamouda, Hitting [Aniconism as Figurative Urgency], 2023; fer découpé au laser, poudres d’épices; 209 × 141 × 0.03 cm

La position de Ben Hamouda reste plus complexe. Fille d’un calligraphe tunisien et d’origine italienne, elle reconnaît que, en dépit des savoirs transmis par son père, elle a grandi « dans une certaine mesure en dehors à la fois d’une langue [arabe] et d’une culture [arabe] », ce qui lui a appris que cette « ‘outsideness’ [position en dehors] pouvait être un endroit de liberté et d’invention, et pas uniquement de perte » 17

17 Entretien avec l’artiste par email, 12 Août 2025.

. Au regard de ses affiliations familiales et culturelles, Ben Hamouda reconnaît la spécificité de sa positionnalité en tant que sujet diasporique : ses mots (en particulier son usage du terme « outsideness » ) résonnent avec les écrits du théoricien critique indien Homi K. Bhabha sur la centralité de la position d’entre-deux [in-betweenness] dans les identités culturelles, en l’occurrence pour les subjectivités diasporiques. Ben Hamouda admet aussi sa volonté de recréer sa propre expérience de la langue : « Dans mon travail, je veux que læ spectateur·ice se retrouve dans une position semblable : incapable de lire ou de ‘traduire’ le langage qui se trouve devant iel, mais ayant conscience qu’il s’agit bien d’une langue. » 18

18 Entretien avec l’artiste par email, 12 Août 2025.

Au-delà de ce constat — qui contribue à la résistance du travail de Ben Hamouda à l’attrait du ré-orientalisme —, il est intéressant de relever que sa pratique sème derrière elle une traînée d’indices qui signalent une profonde connaissance de son sujet. Sous cet angle, son évocation de l’écriture arabe ne peut pas être qualifiée de stéréotypée. L’antinomie subtile du titre de sa série Aniconisme comme Urgence Figurative le met en évidence : cette formulation admet la centralité de l’aniconisme (ou la prohibition de la figuration), un des principes originels de l’islam qui a alimenté l’émergence de motifs décoratifs abstraits et stylisés. De surcroît, le titre rappelle les découvertes de Madiha Umar et ses réflexions sur ce qui allait devenir l’Hurufiyya, qui attribuaient les origines de la centralité de la calligraphie dans l’art islamique à cette prohibition religieuse 19

19 Umar, M., « Arabic Calligraphy: An Inspiring Element in Abstract Art (1949-50) », op. cit., p. 141.

. Ces éléments révèlent une précision culturelle que seul·e·s les initié·e·s sont à même de reconnaître.

Ben Hamouda complexifie davantage son répertoire visuel et historique, qu’elle déploie en différentes strates dans les panneaux Théologie de l’Effondrement (Le Mythe du Passé), appuyés élégamment sur les murs du centre d’art. Une séquence de formes qui paraissent être dérivées de l’écriture arabe se multiplient sur ces quatres panneaux. L’irrégularité de la composition fait écho à certains caractères de la poésie nabati — une tradition orale vernaculaire, dont les premiers exemples remontent approximativement à la fin du 14ème siècle, mais qui ne fut pleinement développée qu’au cours du 16ème siècle. Convoquant les structures, le rythme, et les thèmes récurrents de la poésie préislamique, les racines de cette tradition parcourent la péninsule arabique ; des poètes nomades en récitaient les vers alors qu’ils se déplaçaient à cheval. Les formes répétées de Ben Hamouda évoquent aussi des animaux en mouvement, un motif visuel que l’artiste relie à l’idée d’une “langue voyageuse” 20

20 Entretien avec l’artiste par email, 12 Août 2025.

, comme l’incarne la poésie nabati. Mais ce motif rappelle aussi une tradition résolument occidentale, en filiation avec l’autre culture de l’artiste. En effet, la réitération de formes similaires pour figurer la vélocité renvoie au Dinamismo di un cane al guinzaglio [Dynamisme d’un chien en laisse] (1912) de Giacomo Balla, et plus largement aux productions du futurisme italien du début du 20ème siècle. 21

21 Pour une discussion en détail sur la relation entre le travail de Ben Hamouda et le futurisme italien, voir : Ragazzi, Francesco, « No One is a Prophet. Monia Ben Hamouda and the Writing of the Undecidable (Personne n’est un·e prophète. Monia Ben Hamouda et l’écriture de l’indécidable) », MAXXI BVLGARI PRIZE 2024 Riccardo Benassi, Monia Ben Hamouda, Binta Diaw, Roberto Fassone for digital art, MAXXI, Rome, 2024.

Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio [Dynamism of a Dog on a Leash], 1912, huile sur toile, 89,9 x 109,8 cm, Buffalo AKG Art Museum, Buffalo, New York, © Artists Rights Society [ARS], New York/SIAE Rome.

Cette superposition de multiples référence culturelles et historiques — qui évolue astucieusement entre écriture arabe, aniconisme islamique, influences pré-islamiques, et esthétique avant-gardiste occidentale ayant des liens avérés avec le fascisme en Italie — cristallise ce que j’appellerais un transfert diasporique des codes [diasporic code-switching]. Plutôt que d’alterner simplement entre deux registres culturels, sa pratique les multiplie, repliant des généalogies disparates en des formes qui refusent toute circonscription. Ainsi, cette approche reproduit une sorte de « position d’entre-deux [in-betweenness] » 22

22 Bhabha, Homi K., The Location of Culture, Routledge, London/New York, 1994.

, un aspect central de la définition d’hybridité culturelle de Bhabha, qui écrit : « C’est dans l’émergence des interstices — le chevauchement et déplacement de domaines de différence — que les expériences intersubjectives et collectives de (…) la valeur culturelle sont négociées. » 23

23 Ibid, p. 2.

C’est en effet une négociation des valeurs culturelles, ancrées dans des passés distincts et quelque peu mythologisés, qui se trouve au cœur de la Théologie de l’Effondrement (Le Mythe du Passé) de Ben Hamouda. L’œuvre mêle un ré-orientalisme subversif avec une appropriation du futurisme tout aussi iconoclaste — des stratégies qui permettent à son travail de ne pas se plier entièrement au regard du public.

En multipliant ses référentiels culturels et temporels, Ben Hamouda met alors en avant l’illisibilité comme stratégie visuelle : Théologie de l’Effondrement (Le Mythe du Passé) et Aniconisme comme Urgence Figurative aboutissent tous deux à « la production active d’une image visible mais illisible » 24

24 Britton, Celia M., Edouard Glissant and Postcolonial Theory: Strategies of Language and Resistance (Édouard Glissant et la théorie postcoloniale : stratégies du langage et de résistance), University Press of Virginia, Charlottesville, 1999, p. 24.

, pour citer Celia M. Britton, critique littéraire et spécialiste de la littérature caribéenne. Ses mots explicitent l’argument d’Édouard Glissant en faveur du « droit à l’opacité », soit le retrait volontaire d’informations hors du regard occidental extractif et totalisant. De façon similaire, le travail de Ben Hamouda refuse de rendre transparentes ces références : elle les modifie subtilement pour les superposer ensuite. En déployant l’illisibilité comme stratégie artistique, elle ouvre ce qu’elle appelle « un espace actif et génératif où la pratique peut exister sans le besoin d’être ‘résolue’. » 25

25 Entretien avec l’artiste par email, 12 Août 2025.

Par son refus de transparence, elle interrompt en effet la logique extractive du marché de l’art et celle du discours institutionnel, positionnant plutôt son travail dans une zone de négociation continuelle et d’intraduisibilité. Pour autant, la conception de Ben Hamouda de « l’intraduisible » n’adhère pas à l’idée d’une singularité irréductible 26

26 Philosophie heideggérienne : l’idée qu’un mot ne peut pas être traduit ou qu’il ne devrait pas être traduit, car le traduire serait le dénaturer ou dénaturer la culture dont il provient. — expliquée par Rebecca L. Walkowitz

— qu’il s’agisse du langage ou plus largement de la culture. En réalité, sa stratégie d’illisibilité pourrait être comparée à la définition de la philosophe française Barbara Cassin de « l’intraduisible » comme ce que l’on ne peut jamais cesser de traduire, qui implique un processus continu d’adaptation 27

27 Walkowitz, Rebecca L., “Translating the Untranslatable: An Interview with Barbara Cassin (Traduire l’intraduisible : un entretien avec Barbara Cassin)”, Public Books, 15 Juin 2024, URL : https://www.publicbooks.org/translating-the-untranslatable-an-interview-with-barbara-cassin/

.

Temporalités superposées et structures de répétabilité : vers le transcendantal

Tout comme elle occulte ses références culturelles, Monia Ben Hamouda estompe ses citations historiques et temporelles. Cette invocation de temporalités historiques apparaît clairement dans les séries de peintures Blindness, Blossom and Desertification [Aveuglement, Bourgeon et Désertification] (2023–en cours) et A Burst of Light [Une Explosion de Lumière] (2024–en cours). Sur les toiles en lin brun foncé, des pigments et épices aux effets curatifs (tels que le piment chili, le paprika, l’hibiscus, et la cannelle) se muent en volutes beiges, bordeaux, écarlates et couleur rouille. Cette palette minérale et ces formes sinueuses font référence aux silhouettes animales dessinées sur les parois des grottes de Lascaux.

Cependant, le travail de Ben Hamouda et les peintures de Lascaux partagent plus que leurs qualités visuelles : l’artiste cite aussi, délibérément ou non, les processus qui sous-tendent ces formes saisissantes. Dans ce sens, cette référence signale une relation duelle au temps : d’abord au temps préhistorique, et ensuite à la temporalité même de l’œuvre d’art. En effet, les peintures de Lascaux peuvent être considérées comme les plus anciens palimpsestes de l’histoire, sur la surface desquels une multitude de signes, dessinés par différents auteur·ice·s à des moments distincts, se trouvent superposés. Figurant des silhouettes humaines, des animaux, des armes spécifiques au Paléolithique supérieur, et même des marques abstraites, ces compositions pariétales matérialisent l’accumulation de différentes périodes, ainsi que l’intervention de plusieurs dessinateur·ice·s. De façon remarquable, ces peintres prenaient apparemment le soin de laisser visibles les traces de leurs prédécesseur·e·s, comme le note la philosophe Fiona Hughes. Hughes remarque « il semble que ces silhouettes étaient censées être vues ensemble dans la complexité de leurs relations ou, quand les conditions suggèrent que la visibilité des couches sous-jacentes aurait été réduite, que les formes superposées étaient construites de façon à garder intacte la silhouette sous-jacente, que celle-ci soit vue ou non (…). » 28

28 Hughes, Fiona, “The Temporality of Contemporaneity and Contemporary Art: Kant, Kentridge and Cave Art as Elective Contemporaries (La temporalité de la contemporanéité et de l’art contemporain : Kant, Kentridge et l’art rupestre comme contemporains électifs)”, dans Kantian Review, Vol. 26, p. 597, URL : https://doi.org/10.1017/

De la même manière, les peintures de Ben Hamouda sont construites à travers de multiples strates — de références, matière, et époques —, qui finissent par constituer une temporalité superposée.

Monia Ben Hamouda, Blindness, Blossom and Desertification [Diptych VIII], 2025, terre, argile, charbon, cannelle sur toile de lin, 350 x 285 cm

Alors que je remarque les similarités transhistoriques frappantes entre les travaux contemporains de Ben Hamouda et ces peintures préhistoriques, je me tourne vers l’historien allemand Reinhart Koselleck qui propose une perspective critique des politiques du temps par rapport à l’histoire et l’historiographie. Dans son ouvrage de 2018 Sediments of Time: On Possible Histories [Sédiments du temps : à propos des histoires possibles], Koselleck trouve toutes deux insuffisantes les conceptions du temps comme téléologique ou cyclique — préférant à la place relever les aspects pertinents de chacune, et emprunter des métaphores au champ de la géologie. En effet, il affirme que « les temporalités historiques consistent en de multiples couches qui se font référence de façon réciproque », avec certains motifs (formels, de pensée) qui agissent comme des sédiments. Centrales à son argumentation, les « structures de répétabilité » 29

29 Koselleck, Reinhart, Sediments of Time: On Possible Histories, Stanford University Press, California, 2018, p. 4.

s’étendent sur plusieurs périodes et générations — de penseur·euse·s, de fabricant·e·s, et d’objets. Ces structures de répétabilité permettent la réémergence de motifs, tout comme les sédiments qui circulent entre différentes couches du sol terrestre, et mettent en lumière la qualité transcendantale des productions historiques. À l’intérieur de ce concept du temps (de l’histoire de l’art), les liens entre le travail ultra-contemporain de Ben Hamouda, les peintures pariétales préhistoriques de la Dordogne, ou la calligraphie arabe du 9ème siècle, ne sont plus simplement citationnelles : elles émanent du retour à certaines « vérités religieuses et métaphysiques » 30

30 Ibid, p. 8.

. Ce postulat résonne avec la description de l’artiste de son propre processus créatif comme un processus chamanique, au cours duquel Ben Hamouda confronte les esprits de son héritage culturel à travers sa pratique artistique.

Un passé ancré dans la futurité

Qu’un corpus de travail faisant écho à des approches transculturelles et transhistoriques de l’art soit réuni sous le titre Post-scriptum est révélateur. En effet, l’expression latine, littéralement « ce qui est écrit après », représente un geste intrinsèque vers la futurité ancré dans le passé — un élément supplémentaire qui perturbe la chronologie linéaire par la réinscription de ce qui est précédemment advenu. Elle résume ainsi la logique temporelle qui traverse l’exposition de Ben Hamouda : un rejet de la téléologie en faveur de la superposition et de la récurrence.

Plus qu’une stratégie transculturelle, la fusion par l’artiste de références appartenant à différentes époques témoigne d’une approche transhistorique. Cet aspect devient d’autant plus manifeste une fois que nous considérons ces pièces dans leur ensemble, comme un corpus. Dans l’espace construit par Ben Hamouda, des références pré-islamiques, qui ont influencé la poésie orale du 18ème siècle, coexistent avec la calligraphie, dont les débuts datent du 11ème siècle. Cet espace remonte encore plus loin dans le temps, en citant ce qui s’est déroulé avant l’histoire, ou même celleux qui ont glissé hors du temps du vivant. En réalité, l’interprétation par Ben Hamouda de l’expression « Post-scriptum » nous ramène à sa propre conception du processus créatif comme chamanique — une tentative alors métaphysique, qui ne se préoccupe pas uniquement des objets historiques et culturels, mais également des personnes en jeu.

En définitive, elle déplace ces signifiants variés « hors du temps », ou pour le formuler autrement, les délivre d’une approche téléologique de l’art, et d’une vision réductrice des cultures qui découlent/parlent de l’hybridité. Monia Ben Hamouda nous rappelle que nous aussi, nous pouvons être les « maîtres·ses du temps » 31

31 Darwish, Mahmoud, Memory for Forgetfulness, op. cit.

.

Traduction en collaboration avec l’autrice :

- Darwish, Mahmoud, Memory for Forgetfulness, trad. Ibrahim Muhawi, University of California Press, Berkley, 199, p.11. []

- NdT : équivalent anglophone de « loin du cœur » en français. []

- Tout au long de ce texte, je ferai référence au concept d’hybridité de Homi K. Bhabha — soit la combinaison (mixedness) en constante négociation inhérente à l’identité culturelle, y compris celle des sujets diasporiques postcoloniaux. Voir : Bhabha, Homi K., The Location of Culture, Routledge, London/New York, 1994. []

- Le livre interactif de Shahzad Bashir, que vous pouvez parcourir de façon aléatoire, vous permet de tisser un récit différent de l’Islam et de l’art et l’archéologie islamiques à chaque visite. Voir : Bashir, Shahzad. A New Vision for Islamic Pasts and Futures (Une Nouvelle Vision pour les Passés et Futurs Islamiques). Cambridge/London, The MIT Press, 2022, URL : https://doi.org/10.26300/bdp.bashir.ipf []

- Esposito, Fernando & Becker, Tobias, « The Time of Politics, The Politics of Time, and Politicized Time: An Introduction to Chronopolitics (Le Temps des Politiques, les Politiques du Temps, et le Temps Politisé : Une Introduction aux Chronopolotiques)», History and Theory, Volume 62, N°. 4, Décembre 2023, p. 21-23. []

- Grabar, Oleg, The Formation of Islamic Art (La formation de l’art islamique), Yale University Press, New Haven, 1978 (1973), p. 135. []

- Ibid, p. 135. []

- Entretien avec l’artiste par email, 12 août 2025. []

- Shabout, N., « Huroufiyah: The Arabic Letter as Visual Form (Hurufiyya : La lettre arabe comme forme visuelle) », dans Lenssen, Anneka; Rogers, Sarah, et Shabout, Nada (eds)., Modern Art in The Arab World. Primary Documents, The Museum of Modern Art, New York, 2018, p. 142. []

- Umar, Madiha, « Arabic Calligraphy: An Inspiring Element in Abstract Art (1949-50) (La calligraphie arabe : élément d’inspiration dans l’art abstrait (1949-50)) », dans Lenssen, Anneka; Rogers, Sarah, et Shabout, Nada (eds)., op. cit., p. 142. []

- Shabout, N., « Huroufiyah: The Arabic Letter as Visual Form », op. cit., p. 142. []

- Pour un résumé de l’impact des régimes coloniaux et postcoloniaux sur la production de connaissances archéologiques au sein du monde arabe, voir : Munawar, Nour Allah, « Time to decolonise: ‘If not now’, then when? (Le temps de la décolonisation est venu : ‘si ce n’est pas maintenant’, alors quand ?) », Journal of Social Archaeology, Volume 24, Issue 1, 2024, p.3-12, URL : https://doi.org/10.1177/14696053231224321. Pour une discussion plus accessible, quoique presciente, des entremêlements entre art islamique et archéologie, colonialisme, et guerre, voir : Rabbat, Nasser, « On Art History in Times of War (L’histoire de l’art en temps de guerre)», Art in America, 5 juin 2025, URL : https://www.artnews.com/art-in-america/columns/on-art-history-in-times-of-war-gaza-islamic-nasser-rabbat-1234744329/ []

- Shabout, N., « Huroufiyah: The Arabic Letter as Visual Form », op. cit., p. 142. []

- Lau, Lisa, « Re-Orientalism: The Perpetration and Development of Orientalism by Orientals (Ré-orientalisme : la perpétration et le développement de l’orientalisme par les orientaux) », Modern Asian Studies, Vol. 43, N°. 2, 2009, pp. 571-590, URL : https://www.jstor.org/stable/20488093 []

- Ibid, p. 575. []

- Ibid, p. 582-584. []

- Entretien avec l’artiste par email, 12 Août 2025. []

- Entretien avec l’artiste par email, 12 Août 2025. []

- Umar, M., « Arabic Calligraphy: An Inspiring Element in Abstract Art (1949-50) », op. cit., p. 141. []

- Entretien avec l’artiste par email, 12 Août 2025. []

- Pour une discussion en détail sur la relation entre le travail de Ben Hamouda et le futurisme italien, voir : Ragazzi, Francesco, « No One is a Prophet. Monia Ben Hamouda and the Writing of the Undecidable (Personne n’est un·e prophète. Monia Ben Hamouda et l’écriture de l’indécidable) », MAXXI BVLGARI PRIZE 2024 Riccardo Benassi, Monia Ben Hamouda, Binta Diaw, Roberto Fassone for digital art, MAXXI, Rome, 2024. []

- Bhabha, Homi K., The Location of Culture, Routledge, London/New York, 1994. []

- Ibid, p. 2. []

-

Britton, Celia M., Edouard Glissant and Postcolonial Theory: Strategies of Language and Resistance (Édouard Glissant et la théorie postcoloniale : stratégies du langage et de résistance), University Press of Virginia, Charlottesville, 1999, p. 24.

[] - Entretien avec l’artiste par email, 12 Août 2025. []

- Philosophie heideggérienne : l’idée qu’un mot ne peut pas être traduit ou qu’il ne devrait pas être traduit, car le traduire serait le dénaturer ou dénaturer la culture dont il provient. — expliquée par Rebecca L. Walkowitz []

- Walkowitz, Rebecca L., “Translating the Untranslatable: An Interview with Barbara Cassin (Traduire l’intraduisible : un entretien avec Barbara Cassin)”, Public Books, 15 Juin 2024, URL : https://www.publicbooks.org/translating-the-untranslatable-an-interview-with-barbara-cassin/ []

- Hughes, Fiona, “The Temporality of Contemporaneity and Contemporary Art: Kant, Kentridge and Cave Art as Elective Contemporaries (La temporalité de la contemporanéité et de l’art contemporain : Kant, Kentridge et l’art rupestre comme contemporains électifs)”, dans Kantian Review, Vol. 26, p. 597, URL : https://doi.org/10.1017/ []

- Koselleck, Reinhart, Sediments of Time: On Possible Histories, Stanford University Press, California, 2018, p. 4. []

- Ibid, p. 8. []

- Darwish, Mahmoud, Memory for Forgetfulness, op. cit. []